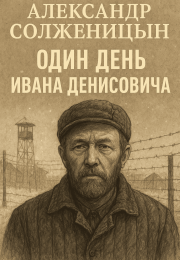

Почему «Один день Ивана Денисовича» Солженицына до сих пор потрясает

Информация о блоге

Комментарии (0)

слушать

Книга, с которой началась правда

Когда в 1962 году в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», страна буквально затаила дыхание. Впервые в официальной советской печати рассказали о лагере — не как о «месте перевоспитания врагов народа», а как о месте, где живут, страдают и выживают люди.

Это было не просто литературное событие — это был сдвиг в сознании. Повесть разрушала табу, открывала глаза, заставляла задуматься: а что значит быть человеком в бесчеловечной системе?

Один день, равный целой жизни

Сюжет повести предельно прост. Перед нами — обычный день из жизни заключённого Ивана Денисовича Шухова. Утро, перекличка, завтрак, работа на морозе, редкие передышки, ужин и отбой. Ни героических подвигов, ни громких конфликтов. Только повседневность — суровая, холодная, пропитанная усталостью и страхом.

Но именно в этой обыденности кроется сила книги. Один день становится концентратом человеческого существования. Здесь нет «вчера» и «завтра» — есть только «сегодня», и прожить его с достоинством уже значит победить. Солженицын превращает 24 часа лагерной рутины в универсальную метафору жизни: короткий отрезок времени, в котором отражается вечность.

Кто такой Иван Денисович?

Шухов — человек без громких лозунгов и без желания быть героем. Солдат, крестьянин, простой труженик, который просто старается не сломаться. Он не жалуется, не протестует — он живёт. Его философия проста: работать честно, не унижаться, помогать товарищам и не терять внутреннего достоинства.

Когда Шухов прячет кусочек хлеба под подушку, когда аккуратно делает свою кладку на стройке, — это не бытовые детали, а проявления человечности. В мире, где всё построено на обмане и страхе, честность становится актом сопротивления.

Лагерь как модель общества

Солженицын показывает лагерный мир как уменьшенную копию страны — со своей иерархией, правилами и типами людей. Здесь есть честные труженики, приспособленцы, верующие, интеллигенты, доносчики.

Бригадир Тюрин — строгий, но справедливый, человек чести. Фетюков — жалкий, униженный, готовый подбирать окурки. Цезарь Маркович, интеллигент, выживает благодаря связям и посылкам. А Алёша-баптист живёт по вере, и именно вера помогает ему не ожесточиться.

Вместе они создают коллективный портрет лагерного человечества, где каждый отражает какую-то грань человеческой натуры. Одни падают, другие очищаются страданием, но все живут в одном аду — и каждый выбирает, кем быть.

Главные темы: достоинство, труд и внутренний свет

Повесть Солженицына — не только о тюрьме. Это книга о человеческой природе.

О достоинстве. Даже в унижении можно остаться человеком. Шухов не герой, но он не предаёт себя — и в этом его сила.

О труде. Работа становится смыслом и опорой. Когда Шухов укладывает кирпичи с тщательностью мастера, он будто возвращает себе свободу: делает не «для них», а «по совести».

О сопротивлении. Повесть не о бунте, а о внутреннем несогласии. Молчаливое сопротивление системы выражается в честном труде, в маленьких жестах человеческого достоинства.

Символы, которые говорят без слов

Солженицын создаёт простую, но мощную символику:

- Хлеб — священный образ жизни. Его берегут, как святыню.

- Мороз и снег — стихия безжалостная, но очищающая.

- День — метафора вечности: прожить его достойно — уже подвиг.

Каждая деталь в книге — не просто реализм, а знак. В мелочах рождается философия: жизнь не измеряется масштабом, а глубиной переживания.

Язык, который говорит правду

Особенность стиля Солженицына — сдержанность и документальность. Он пишет просто, почти без художественных украшений, но в этой простоте — правда.

Речь героя и повествование сливаются: мы слышим внутренний голос Шухова, будто стоим рядом с ним в ветреном лагере. Простая лексика, народная речь, точные детали — всё работает на ощущение подлинности.

Это язык, которому веришь. И именно поэтому книга не стареет: она написана не «для эпохи», а «от человека к человеку».

Место повести в литературе

«Один день Ивана Денисовича» стал началом нового разговора — честного, без страха. После него уже нельзя было делать вид, что лагерей не существовало.

Солженицын потом напишет «Архипелаг ГУЛАГ», где покажет масштаб трагедии, но именно в «Одном дне» рождена главная идея его творчества: человек может быть свободен даже в неволе, если не лжёт самому себе.

Если сравнивать с мировой литературой, повесть напоминает «Записки из Мёртвого дома» Достоевского или «Человека в поисках смысла» Виктора Франкла. Везде — одна и та же мысль: страдание может очистить, если человек сохраняет внутренний стержень.

Почему эта книга важна сегодня

Прошло больше шестидесяти лет, а повесть всё так же звучит остро. Она напоминает, что свобода — не только внешнее состояние, но и внутренний выбор.

Шухов живёт один день, но живёт честно. И это — урок для всех времён: быть человеком не тогда, когда легко, а тогда, когда тяжело.

Солженицын не просто рассказал о лагере — он показал, как даже в аду может сохраняться свет. И пока мы читаем эту книгу, этот свет не гаснет.

Итог

«Один день Ивана Денисовича» — это не рассказ о заключённом, а рассказ о человеке. О нас самих, если угодно. Один день, прожитый с достоинством, может быть ценнее всей жизни в ложной свободе.

И в этом, пожалуй, главная сила Солженицына: он вернул человеку веру в самого себя.

Слушать mp3 (мп3) аудиокнигу в хорошем качестве полностью бесплатно без регистрации на лучшем сайте online-audiokniga.com

Что еще послушать